【学院巡礼】【安全科学与工程学院、应急管理科学与工程学院】培养危化品风险评估与防控、化工安全生产和应急管理等领域的高素质创新型卓越人才

发布时间: 2024-07-15 访问次数: 115

安全科学与工程学院、应急管理科学与工程学院源于1991年创办的安全专业。学院现有安全科学与工程一级学科博士学位授权点、安全科学与工程一级学科学术硕士学位授权点、资源与环境专业硕士学位授权点。拥有安全工程、消防工程和应急技术与管理本科专业3个。其中,安全工程专业先后入选国家一流本科建设专业、江苏省重点学科、江苏省品牌专业和江苏省国际化人才培养品牌专业,并于2014年、2018年连续两次通过教育部工程教育认证。安全科学与工程入选了江苏省“十二五”、“十三五”重点(培育)学科和江苏省优势学科第四期建设项目。2023年学院获批设立安全科学与工程学科博士后科研流动站,形成了“本-硕-博-博士后”一体化高层次人才培养体系。

学院具有浓厚的石化行业特色,围绕国家、行业以及区域的安全需求,形成了石油化工过程安全、石油化工工艺与装备安全、新能源安全、重大事故防控与应急、油气储运安全等5个研究方向。建成化工安全国家级虚拟仿真实验教学示范中心、化学工业联合会“动力电池安全与事故防控技术工程实验室”等国家级、省部级平台10个。培育江苏高校优秀科技创新团队、江苏省高校青蓝工程优秀教学团队、全国石油和化工教育优秀教学团队等省级人才团队3个。在化工过程安全理论与技术、新型连续流微通道反应器、事故防控与应急装备、防爆材料等领域形成了鲜明特色与优势,为石化行业和区域经济发展提供了安全技术支撑。

学院坚持“以人为本”,推进“四个回归”,立足地方、面向全国,培养符合石油石化行业发展和区域社会经济建设需求,具有“关爱生命、关注健康、服务安全、创新发展”职业理念,具备解决复杂安全工程问题的“知识结构、系统思维、综合方法与工程能力”,理想信念坚定、家国情怀深厚、专业基础扎实、实践能力突出、国际视野开阔的服务国家重大战略的高素质创新型安全工程专业人才。

一、坚持德育为先,构建特色育人体系

常州大学安全科学与工程学院、应急管理科学与工程学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的全面领导,以高质量党建引领学院高质量发展。学院全面贯彻落实党的教育方针和习近平总书记关于教育的重要论述,坚持立德树人根本任务,紧密结合安全科学与工程专业的特色,致力于构建独具匠心的育人体系,培养具有高尚品德、卓越才能和坚定安全使命感的时代新人。

在育人实践中,学院深化“党建+组织育人、党建+管理育人、党建+文化育人”的育人模式,将党建工作与安全教育、安全文化深度融合。通过开展“安全先锋论坛”等系列讲坛,引导学生们筑牢安全防线,守护生命安全;通过举办“安全文化周”等活动,营造浓厚的安全文化氛围,让安全理念深入人心。

院领导及辅导员走访学生宿舍 教师班主任会议

第二十一届安全知识竞赛 师德师风教育与课程思政研讨

在课程体系建设上,学院充分发挥安全科学与工程专业的优势,注重将安全理念、安全技能和安全管理等内容融入专业课程的始终。通过优化课程目标设计、修订教学大纲、编写融入思政元素的教案课件等措施,确保安全教育贯穿教育教学全过程。同时,学院鼓励专业教师与思政课教师、基层党支部联合开展教学改革和课程思政建设,共同打造具有安全科学与工程特色的课程思政精品,使学生深刻理解和践行安全理念,具备解决复杂安全工程问题的“知识结构、系统思维、综合方法与工程能力”。

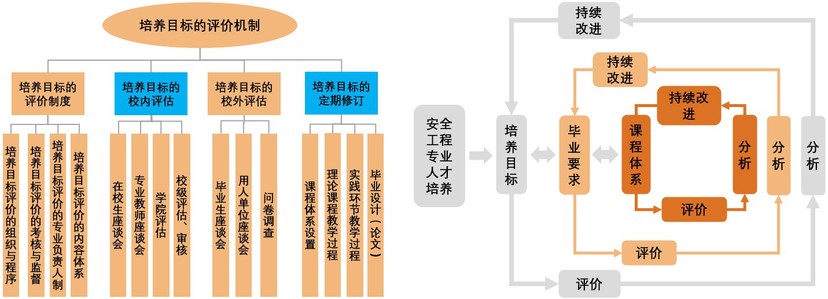

学院课程体系建设机制

学院培养目标评价机制

安全学科教育讲座

学院深化教育教学改革,课程教材资源建设有序开展。坚持“以质量为基石,以改革为动力,以特色谋发展”,扎实推进教育教学研究与改革,以破解制约安全学科人才培养的关键问题和薄弱环节为突破口,形成了一系列有理论指引、有实践检验、有显著成效的教学成果。《石油石化安全人才五元创新培养模式的探索与实践》获国家级教学成果一等奖、江苏教学成果特等奖和二等奖各一项、全国优秀教师荣誉称号一人。

学院教师教学育人部分获评奖项

二、深耕学科沃土,强化实践教学

(1)培根铸魂,深化育人新机制

学院坚守立德树人根本任务,以本科教育为本,不断深化安全科学与工程育人模式改革。通过优化课程设置,强化实践教学环节,构建符合安全学科特点的育人体系。同时,注重培养学生的创新精神和实践能力,为学生未来的职业发展奠定坚实基础。学院持续深化教育教学改革,扎实推进专业建设,先后入选国家一流本科专业建设点、江苏省重点学科、江苏省品牌专业、江苏省国际化人才培养品牌专业、首批国家虚拟教研室(石油化工安全技术)建设点等,取得国家级质量工程成果4项,省部级质量工程成果7项,为人才培养质量提升夯实了基础。

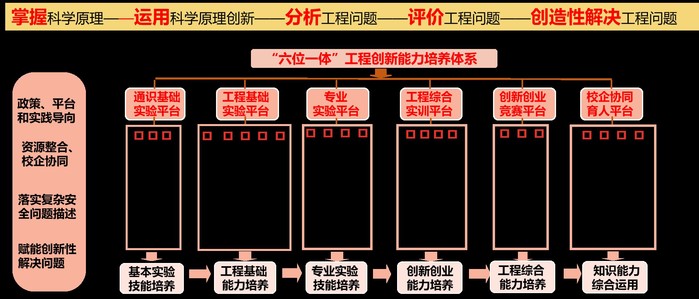

学院育人主要举措与机制

(2)目标引领,聚焦金课,打造精品课程

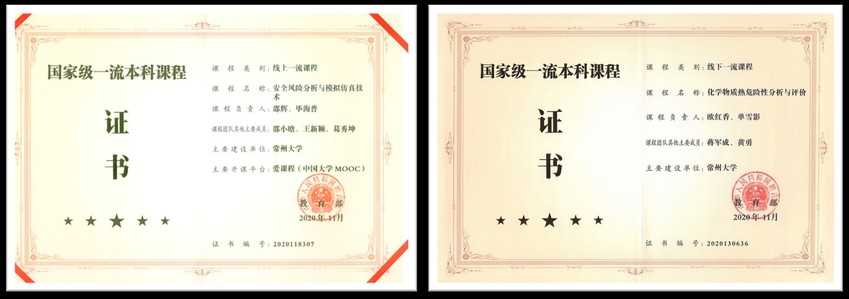

学院以目标为引领,聚焦金课建设,努力打造一批具有安全学科特色的精品课程。通过优化课程内容,引入先进教学理念和方法,提升教学质量和效果。加强产学研合作,探索产教融合课程建设,深化协同育人,强化科教融合、产教融合,持续优化课程体系,新增《Python基础及“互联网+”安全》、《安全与人工智能》等课程,加强专业和职业规划指导。近三年建设国家级一流本科课程2门。

国家级一流本科建设课程

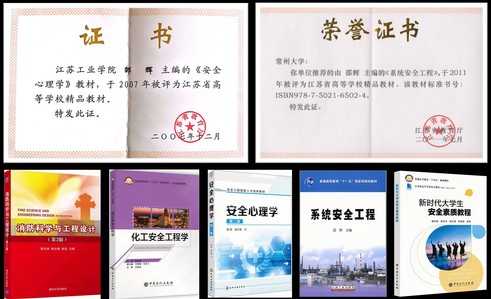

(3)严选严控,规范流程,加强教材管理

学院严格执行教材选用和出版标准,明确教材选用和审批程序,确保教材质量和适用性。同时,鼓励教师编写具有安全学科特色的优秀教材,推广使用国家各类优秀教材,为学生提供优质的学习资源。围绕化工安全复合型人才培养,专业还设置应急、消防、管理等相关课程,增强学生交叉学科的知识储备,培养学生应对多种状况的能力。近五年来,专业教师将教学科研成果融入教学内容和课程体系,编写了《安全管理学》(“十三五”江苏省高等学校重点教材)等一批高水平教材,在业内发挥了广泛影响力。专业负责人邵辉教授立足课程,潜心教学,专心教材研究与建设,先后主编出版30余部专业教材,2021年荣获国家教材委员会“首届全国教材建设先进个人”称号,为教育教学改革和行业发展做出了积极贡献。

学院育人精品教材和课程

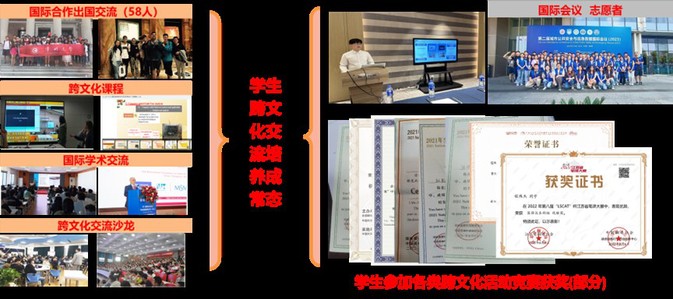

(4)拓宽视野,交流互鉴,培养人才的国际竞争力

学院积极探索,开拓国际交流渠道,加强与国际知名安全机构和企业的合作与交流,做好国际化协同育人工作,积极拓展优质教育资源合作渠道,通过合作办学、联合培养、交流访学等多种形式,鼓励学生赴境外交流学习,组织师生参与国际学术会议、访学交流等活动,拓宽国际视野和学术视野。学院每年专项拨款资助3-5名教师赴境外高水平大学和科研院所研修。目前有工程化背景的教师达57.14%,具有海外留学经历的教师占比为23.80%,满足培养具有国际化视野的创新创业人才对师资队伍的要求。同时,引入国际先进的安全教育理念和技术手段,推动安全科学与工程教育的国际化发展。近年来,先后成功主办了2019年、2023年城市公共安全与应急救援国际会议,联合主办了城市与工业安全国际会议等学术会议4次。

学院学生国际化交流

三、深化产教融合,多元协同育人

学院注重以科研促进教学,充分利用科研资源和成果,加强安全科学与工程实践教学平台建设。学院与多家知名企业建立深度合作关系,共同开展安全科学与工程的实践项目,促进资源整合、要素融合,提高课程供给能力、强化规范管理、完善评价体系,打破第一课堂与第二课堂在人才培养中的壁垒,实现第二课堂过程的可记录、可评价、可测量、可呈现,让学生在实践中亲身体验安全管理的实际操作和安全技术的应用。

首届捷安杯安全学科专业技能竞赛

学院突出应用导向和价值引领,积极建设校内外实践基地,为学生提供安全和应急处理等方面的实践机会,围绕人才培养目标,把第二课堂课程项目体系融入高校人才培养过程,提升安全实践能力。

第二课堂建设与深化产教融合体系

学院积极组织青年教师到江苏锁龙消防科技股份有限公司、江苏中安联科信息技术有限公司、泰兴市应急管理局等地挂职锻炼。并且鼓励师生共同参与科研项目和实验活动,促进教学与科研的良性互动,不断优化校内外协同育人组织模式,聘请行业领域高层次人才作为兼职教师,兼职教师主要来自大型企业集团、政府部门、科研院所、产学研合作单位、实习基地等。与江苏省应急管理厅、江苏省消防救援总队、常州市应急管理局、常州市消防救援支队、昆山国家高新技术产业开发区、张家港市、泰兴经济开发区、常州港华燃气有限公司、苏州新星核电技术服务有限公司和江苏应急类相关企业等建立“校-政-企”合作联盟,政产学研结合紧密,形成与政府、企业“携手共进、资源共享、互惠双赢”的协同育人机制。

常州大学学生部分实习协议书

学生实习平台(国家级昆山高新技术开发区)

学生实习平台(苏州新星核电技术服务有限公司)

同时,近年来,学院大学生获得全国安全学科大学生实践与创新作品大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛、“海创杯”全国大学生科技创新创业大赛中均有不同等级的获奖若干。

学生在创新创业、科技实践等竞赛中部分获奖证书

安全科学与工程学院、应急管理科学与工程学院将以新一轮本科教育教学审核评估为契机,以评促建、以评促改,不断深化教学改革,秉承“勇担责任,追求卓越”的学校精神,持续提升学院教育教学质量,以学生为中心,加快培养危化品风险评估与防控、化工安全生产和应急管理等领域的高素质创新型卓越人才。